请问南宋辛弃疾的清平乐村居中“村头卧剥莲蓬”中的“剥”读“bo”还...

在南宋辛弃疾的《清平乐·村居》中,“村头卧剥莲蓬”一句中的“剥”字,作为语文教师,我认为应当读作“bo”。这一读音在古代汉语和现代汉语中均较为常见,尤其是在描述人们悠闲自得、静心享受生活的情境时。

因此,在辛弃疾的《清平乐·村居》中,溪头卧剥莲蓬一句中的剥字应当读作bo。这是因为古文中的读音往往更接近于书面语,而口语中的发音则可能有所不同。辛弃疾作为宋代著名的词人,他的作品在表达时更倾向于遵循古文的发音规则。

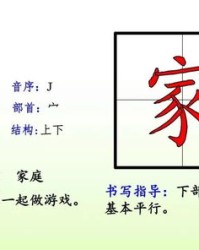

“溪头卧剥莲蓬”中“剥”读作“bō”。这首词出自宋代辛弃疾的《清平乐·村居》。词中的景象描绘了一幅宁静和谐的乡村生活画面。茅屋低矮,溪边绿草如茵。村子里传来醉人的吴地方言,让人感受到一种温馨的气氛。

在大多数情况下,“剥”字都读作“bāo”,表示去除外面的皮或壳的动作。然而,在这首词中的“剥”字,正是准确地表达了去除莲蓬外皮的意思,因此应读作“bāo”,而非“bō”。《清平乐·村居》是宋代词人辛弃疾的作品,描绘了一幅宁静安详的乡村生活画面。

在《清平乐·村居》这首词中,“溪头卧剥莲蓬”中的“剥”字读作“bō”。这个字的读音在古代汉语中有着特定的含义和用法。辛弃疾作为南宋时期的著名词人,他的作品中体现了他对自然和生活的细腻观察和深情描绘。辛弃疾的这首词描绘了一幅乡村生活的宁静画面,其中“剥莲蓬”的情景尤其生动。

卧剥莲蓬中的剥读音为:bō 出处:宋·辛弃疾《清平乐·村居》茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。白话释义:草屋的茅檐又低又小,溪边长满了碧绿的小草。

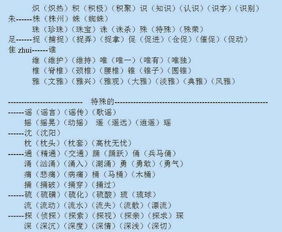

用剥字组词_基本定义_详细解释_造句

1、陊剥、剥泐、歼剥、屠剥、撕剥、亸剥、剥运、剥肤、毕剥、剥脱 剥字的基本定义:去掉外面的皮或壳。剥字的详细解释:剥 [bāo]〈动〉[口]∶去掉物的外皮或壳(多用于口语)或剥或烹。

2、剥蚀 [ bō shí ]、剥削 [ bō xuē ]、剥皮 [ bāo pí ]、斑剥 [ bān bāo ]、、剥取 [ bāo qǔ ]、1)剥蚀 [ bō shí ]:物质表面因风化而逐渐损坏。造句:因受风雨的剥蚀,石刻的文字已经不易辨认了。

3、剥削 [ bō xuē ]基本解释:原指搜刮侵夺,现指使用[一个人的] 劳动力而不给予公平的或相当的报酬。

剥字多音组词

剥字拥有两种发音,分别为bāo与bō。当其读作bāo时,可以构成诸如剥皮剔骨、剥花生、破剥、剥皮囊草、残剥、生剥、剥葱、剥皮、起剥、颓剥、诛剥、赤剥等一系列词汇。这些词语多用于描述与剥离、去除相关的动作或状态。

剥字有两个读音,分别是bāo 和bō 剥床[bō chuáng]语出《易·剥》:“剥牀以足,以灭下也。”陈梦雷 浅述:“侵灭正道,自下而上也。”又:“剥牀以肤,切近灾也。”陈梦雷 浅述:“阴祸已迫其身也。”后用“剥牀”称残害忠良或迫身之祸。

● 剥 bō ㄅㄛˉ◎ 义同(一),用于复合词:~夺。~削(xuē)。~落。~蚀。生吞活~。

发布评论